| Einleitung | Planungsgebiet | Bestandserfassung | Zielkonzept | Maßnahmen | Umsetzungshinweise |

4 Zielkonzept

4.1 Aufgabe des Zielkonzeptes

Das Zielkonzept nimmt im Landschaftsplan eine zentrale Stellung ein, denn es bildet das Bindeglied zwischen der Bestandsaufnahme und der Bewertung der Umweltqualität sowie der Ableitung der Maßnahmen. Das Zielkonzept beschreibt die aus Sicht des Naturschutzes angestrebte Entwicklung (Karte 5 "Zielkonzept"). Die Ziele des Landschaftsplanes entstehen nicht willkürlich, sondern sind systematisch abgeleitet worden. Dabei spielen gesetzliche Vorgaben von der EU- bis zur Landesebene - z. B. die sogenannte Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie oder das Niedersächsische Naturschutzgesetz – ebenso eine Rolle wie bereits festgelegte oder geplante Schutzgebiete. Eine weitere wichtige Grundlage für die Formulierung von Zielen bilden die verschiedenen Problemlagen und Qualitäten, die sich aus der Bestandsaufnahme und Bewertung ergeben haben. Die Ziele im Landschaftsplan werden mit unterschiedlichen Methoden bestimmt, sie haben unterschiedliche räumliche Geltungsbereiche und richten sich an verschiedene Adressaten. Genaue Erläuterungen zum Vorgehen bei der Zielbestimmung finden sich im Fachtext des Landschaftsplanes und auf der Seite "Zielkonzept".

4.2 Zielkategorien

Durch die Zielkategorien lässt sich unabhängig von der Nutzung der Flächen und den einzelnen Zielen und Maßnahmen eine schnelle Übersicht über die grundsätzliche Bedeutung einer Fläche für Natur und Landschaft und den daraus resultierenden generellen Handlungsbedarf gewinnen. Die Farbgebung in der Karte 5 "Zielkonzept" ist auffällig gestaltet, so dass unmittelbar erkennbar ist, in welchen Räumen es großflächig in erster Linie um Sicherung oder eher um Wiederherstellung von Werten und Funktionen der Natur geht. Um Maßnahmen vorschlagen zu können, ist allerdings eine differenziertere Zielbestimmung erforderlich. Im Folgenden werden daher die Ziele beschrieben, die sich an der jeweils vorherrschenden Nutzung und den festgestellten Qualitäten und Problemen orientieren.

4.3 Ziele für Leitbildtypen

Je nach vorherrschender Nutzung treten in den einzelnen Landschaftsteilen Königslutters unterschiedliche Umweltprobleme auf, die gelöst werden müssen, oder besondere Umweltqualitäten, die erhalten werden sollten. Für das Zielkonzept wird das Stadtgebiet in Teilräume mit relativ einheitlichen Problemlagen und Entwicklungspotenzialen untergliedert. Jedem dieser Teilräume wird im Landschaftsplan ein Leitbild zugeordnet. Da häufig mehrere Räume eine ähnliche Ausgangssituation aufweisen, gelten hier auch jeweils die gleichen Leitbilder; es wird daher von Leitbildtypen gesprochen. Ein solcher Leitbildtyp veranschaulicht den aus der Sicht des Naturschutzes angestrebten Zustand und fasst alle Ziele für die entsprechenden Räume zusammen. Insgesamt ergeben sich 18 Leitbildtypen in fünf Gruppen: Leitbildtypen der

Im Folgenden werden die wichtigsten Ziele genannt; die vorgeschlagenen Maßnahmen zur Erreichung dieser Ziele finden sich in Kapitel 5 (Maßnahmen) der Kurzfassung.

Wälder

Aus Naturschutzsicht ist für die Wälder eine langfristige ökologische Waldentwicklung gemäß dem LÖWE-Programm der niedersächsischen Landesregierung anzustreben. Dies beinhaltet den Erhalt und die Entwicklung standortgerechter und artenreicher Wälder durch eine natürliche Waldverjüngung. Die Bewirtschaftung umfasst eine ökologisch verträgliche Wirtschaftsweise und die Gestaltung und Pflege von Waldrändern. Diese Maßnahmen kommen nicht nur der Tier- und Pflanzenwelt zu Gute, sondern wirken sich auch auf die Schönheit der Landschaft und häufig auf Boden und Wasser positiv aus.

Innerhalb der waldgeprägten Landschaften nimmt der Leitbildtyp "Naturnahe Laub- und Laubmischwälder mesophiler Standorte", der überwiegend im Elm liegt, den größten Umfang ein. "Mesophil" bedeutet, dass dieser Wald dort auftritt, wo keine extremen Verhältnisse beispielsweise in Bezug auf Bodenfeuchtigkeit, Säuregehalt und Hangneigung vorherrschen. Große Anteile dieser Wälder weisen bereits heute eine hohe Bedeutung für die natürliche Vielfalt auf. Areale im Süden des Elm, Rieseberg, Sundern, Lenebruch und Dorm sind Teil eines überregionalen Waldschutzgebietsnetzes und als Schutzgebiete von europäischem Rang (FFH-Gebiete) gemeldet worden. Dies zeigt die Bedeutung der Flächen nicht nur für Königslutter, sondern auch als Teil unserer Verantwortung für die Erhaltung von Lebensräumen in ganz Europa. Eines der Ziele für diese Wälder ist, Naturwaldzellen mit natürlicher Waldentwicklung auszuweisen und die historisch alten Waldstandorte mit der entsprechenden historischen Waldnutzung zu sichern. Auf den übrigen Flächen werden Maßnahmen zum Schutz von Boden und Wasser sowie von Tieren, Pflanzen und Lebensräumen vorgeschlagen. Hierunter fällt zum Beispiel das Maßnahmenpaket "naturschutzverträgliche Nutzung", das die Lebensraumansprüche gefährdeter Arten wie Lurche und Brutvögel in der Trendelheide berücksichtigt.

Eine ähnlich hohe Bedeutung und entsprechende Erhaltungsziele gelten für ca. 300 Hektar verschiedener Wälder mit extremeren Standorteigenschaften (besonders feucht, trocken oder bodensauer). Dagegen besteht für ca. 700 Hektar Wald mit derzeit geringerer Bedeutung ein verstärkter Bedarf, den Laubwaldanteils zu erhöhen, um heimische Arten zu fördern, aber auch die Bodenqualität und die Standfestigkeit zu verbessern.

Grünlandgebiete

Die Landschaften, bei denen Grünlanderhalt und -entwicklung im Vordergrund stehen, umfassen insgesamt über 1.500 Hektar und liegen vor allem in den Niederungen der Fließgewässer wie Schunter, Scheppau und Uhrau oder auch im Rieseberger Moor. Ein großer Teil der Grünlandflächen ist zwar heute schon für den Naturschutz bedeutsam – z.B. auf Grund des Vorkommens gefährdeter Vogelarten –, bietet aber Potenzial zur Entwicklung noch wertvollerer Lebensräume. Darüber hinaus ist in mehreren Teilräumen auch die Umwandlung von Ackerflächen in Grünland erforderlich. Dazu gehören die "Gebiete auf staufeuchten Böden mit Entwicklungspotenzial für artenreiches Grünland" und vor allem die "Niederungen mit Entwicklungspotenzial für Feuchtgrünland".

Grünlandflächen sind oft Teil eines Mosaiks verschiedener Feuchtlebensräume wie beim Rieseberger Moor oder in der Schunterniederung. Daher stellen sie in vielen Fällen besonders wichtige Flächen für den Ökologischen Verbund (siehe Kapitel 4.4 der Kurzfassung) dar.

|

| Überstautes Grünland bei Ochsendorf |

Maßnahmen zum Erhalt und zur Entwicklung des Grünlandes sollen vorrangig dem Schutz von Tier- und Pflanzenarten zu Gute kommen. Dabei kommt es darauf an, den hohen Grundwasserstand in Mooren und Niederungen, an den viele Tier- und Pflanzenarten angepasst sind, zu erhalten. Eine naturverträgliche Wiesennutzung zum Beispiel durch eine Mahd mit einem Balkenmäher in der Schunter- und der Scheppauniederung kann zum Schutz von Amphibien und Schnecken beitragen.

Durch den Grünlanderhalt wird zudem die Grundwasserqualität gesichert, da in geringerem Umfang Schadstoffe und Dünger eingetragen werden als unter Ackerbau. Darüber hinaus trägt ein erhöhter Grünlandanteil in Überschwemmungsbereichen dazu bei, Bodenabschwemmungen in Oberflächengewässer zu vermeiden.

Auch werden im Landschaftsplan verschiedene Vorschläge gemacht, wie das Landschaftsbild in den Niederungen erhalten und verbessert werden kann. Diese umfassen z. B. den Erhalt der Brücke über die Schunter bei Glentorf, des Kulturdenkmals Ballwall sowie der Kopfweiden durch regelmäßigen Schnitt.

In geringerem Umfang handelt es sich bei den angestrebten Leitbildtypen um "Kleinstrukturierte extensive Grünlandgebiete auf Niedermooren" und "Historische Kulturlandschaften mit hohem Anteil an Grünland, Hecken und Kleinwäldern". Der hier zum Teil bereits überdurchschnittlich hohe Anteil an für den Naturschutz bedeutsamen Strukturen sollte erhalten und in Teilräumen noch erhöht werden.

Ackergeprägte Agrarlandschaften

Die Ackerlandschaften sind die am weitesten verbreiteten Landschafts- und Nutzungstypen innerhalb des Stadtgebietes. Diese Flächen haben für den Arten- und Biotopschutz überwiegend einen geringen Wert. Dennoch oder gerade aus diesem Grund gibt es auf den Flächen vielgestaltige Möglichkeiten, für Natur und Landschaft tätig zu werden. Hier geht es darum, einerseits flächendeckend eine umweltverträgliche Nutzung zu gewährleisten, andererseits - wo immer möglich - für den Arten- und Biotopschutz und das Landschaftsbild bedeutsame Strukturen wieder her zu stellen oder neu zu entwickeln. Wichtig für diese Flächen ist die Sicherung von Boden und Wasser durch eine Bewirtschaftung, die den Grundsätzen der guten landwirtschaftlichen Praxis entspricht. Positiv für den Boden und das Wasser wirken sich auch die Entwicklung von Hecken oder die Extensivierung von Flächen aus. Diese Schritte würden gleichzeitig der Tier- und Pflanzenwelt und dem Landschaftserleben Vorteile bringen, so dass mit einer Maßnahme verschiedene Naturschutzziele erreicht werden können.

Der Leitbildtyp "Agrarlandschaften mit hohem Anteil landschaftstypischer Strukturelemente" bezieht sich auf ein knappes Viertel des Plangebietes mit Schwerpunkt auf mäßig nährstoffversorgten, sandig-lehmigen und lehmig-tonigen Böden im Nordteil Königslutters (Lehrer Wold, Hasenwinkel, Twülpstedter Lehmplatte und Dorm-Hügelland). Der für die Agrarlandschaften vergleichsweise hohe Anteil an Flächen mit Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz (Feldgehölze, Kleinwälder, Grünland, Streuobstwiesen und Magerrasen) konzentriert sich aktuell in den Übergangsbereichen zu Waldgebieten und Niederungen sowie im Nordteil des Lehrer Wold. Die Erhöhung dieses Anteils ist auch in der übrigen vom Leitbild eingenommenen Fläche anzustreben.

Als Beispiel für die notwendige Sicherung von Lebensräumen für Tierarten ist der Erhalt und die Entwicklung von extensiv genutzten, das heißt selten bzw. spät gemähten Randstreifen (Säumen) an Wegen und Ackerflächen zum Beispiel bei Rottorf sowie der Erhalt des Offenlandes zwischen Boimstorf und dem Sundern für die Vögel der Feldflur wie die Lerche zu nennen. Wie bei vielen Maßnahmen des Naturschutzes gilt auch hier: eine Maßnahme, viele Wirkungen. Denn ungenutzte Säume oder eine Obstbaumwiese sind nicht nur für Insekten und Vögel interessant, der jahreszeitliche Wechsel des Erscheinungsbildes trägt auch zum besonderen Naturleben für die Menschen in Königslutter bei.

Zum Schutz von Boden und Wasser gilt es flächendeckend, die Erhaltung und Entwicklung von Dauervegetation zu fördern. Ein besonderer Bedarf zur grundwasser- und bodenschonenden Nutzung besteht auf etwa der Hälfte der gesamten Ackerfläche. Im Einzelnen geht es dabei darum,

Erosion zu mindern (unter anderem am Elmhang),

das Grundwasser bei der Nutzung so weitgehend wie möglich zu schonen,

fruchtbare (Löß-)Böden zu erhalten und

die Versickerung von Wasser zu erhöhen und somit einen schnellen Wasserabfluss zu verhindern.

Abbaugebiete

Für die sieben Abbaugebiete, die insgesamt 196 Hektar umfassen, ist das wichtigste Ziel, für einen Verbund der trocken-warmen Standorte wie Kalksteinbrüche oder Sandgruben zu sorgen. Diese Biotope zeichnen sich vielfach durch ein Nebeneinander verschiedener Entwicklungsstadien der Vegetation aus. Bereiche mit offenen bzw. vegetationslosen oder nur gering bewachsenen Bodenflächen bieten Lebensraum für unterschiedliche Tier- und Pflanzenarten wie beispielsweise die Zauneidechse oder der Schmetterling Reseda-Weißling. Lebensräume für solche Arten sind in der heutigen Kulturlandschaft sehr selten geworden. Königslutter besitzt in seinem Stadtgebiet einige wertvolle Flächen dieser besonderen Lebensräume, die es zu sichern gilt. Auf Teilflächen sind Verbesserungen erforderlich, während auf aktuellen und künftigen Abbauflächen die Wiederherstellung im Vordergrund steht. Zum Erreichen der Ziele ist bereits bei der Planung des Abbaus und während des Betriebes die Sicherung der Lebensräume mit einzubeziehen. Konkrete Maßnahmen, die der Landschaftsplan für diese Flächen empfiehlt, sind unter anderem in Zusammenarbeit mit der Forstwirtschaft die Sicherung der ersten Entwicklungsstadien von Kalkmagerrasen und Wäldern sowie wertvoller Buchenwälder im Elm. Bei der Planung von neuen Sandabbaugebieten ist zum Schutz von Boden und Wasser auf eine reduzierte Flächeninanspruchnahme beim Bau der notwendigen Betriebsanlagen zu achten. Genauso wichtig ist die Vermeidung von Verschmutzung von Boden und Grundwasser beim Abbau selbst. Dies gilt insbesondere für den Nassabbau.

Siedlungsgebiete

Die Siedlungsflächen stellen die direkte Umwelt der Bevölkerung Königslutters dar. Ihrem Erscheinungsbild kommt daher für die Entwicklung eines positiven Heimatgefühls besondere Bedeutung zu. Zu unterscheiden sind Historische Ortskerne mit etwa 380 Hektar Gesamtfläche, während knapp 470 Hektar der Siedlungsflächen von übrigen Siedlungs-, Gewerbe und Industriebereichen dominiert werden. Bei den historischen Ortskernen geht es vor allem um die Erhaltung typischer Bausubstanz und innerörtlicher Grünflächen, während bei den neueren Siedlungs-, Gewerbe- und Industriebereichen die Ortsrandgestaltung und die Begrünung mit Gehölzen und die Freihaltung klimatisch bedeutsamer Bereiche im Vordergrund steht. Ein- und Ausblicke zwischen Siedlung und Landschaft sowie Sichtbeziehungen zwischen den verschiedenen Elementen der Siedlungen wie Kirchen, Bachauen oder Bauerngärten sind von besonderem Reiz für die Menschen. Schwerpunktziel ist ein harmonischer Übergang vom Siedlungsbereich zur offenen Landschaft. Zu diesem Zweck sollten traditionell in der Umgebung von Ortschaften vorkommende Kulturlandschaftselemente wie Streuobstwiesen oder extensives Grünland gefördert werden.

|

|

Die regionaltypische Eigenart und Vielfalt der Dörfer, Klostergüter und der Kernstadt sollte durch die Erhaltung von traditionellen Bauformen und Baustoffen - wie unverputzten Natursteinmauern aus lokalem Kalk- und Tuffsteinen (Duckstein) - bewahrt und entwickelt werden. Die Ducksteinmauern gelten als besondere landschaftstypische Elemente in Königslutter. Beim "Duckstein" handelt es sich um einen Kalkstein, der in den Steinbrüchen des Elms gewonnen wird. Damit stehen Ducksteinmauern in enger Bindung zur Kultur- und Siedlungsgeschichte der Region. Ducksteinmauern sind auch Lebensraum für besondere Spezialisten unter den Pflanzenarten wie die Mauerraute und das Zimbelkraut.

|

| Mauerraute in einer Ducksteinmauer in Königslutter |

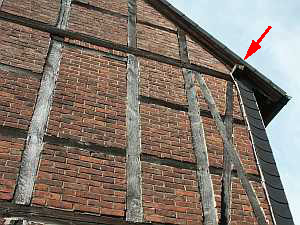

Vielfach unberücksichtigt bzw. unterschätzt wird die Bedeutung der dörflichen und städtischen Strukturelemente wie alte Einzelbäume, Ruderalfluren oder auch offene Dachböden für Tier- und Pflanzenarten, zum Beispiel für Fledermäuse, Schleiereulen oder Schwalben. Bei den

Ruderalfluren muss im Einzelfall überprüft werden, inwieweit ihre Erhaltung Vorrang hat vor einem anderen wichtigen Ziel des Naturschutzes: der Vermeidung zusätzlicher Flächeninanspruchnahme in der Landschaft.

|

| Einflugspalte für die Zwergfledermaus in einem Federmausquartier bei Boimstorf |

Bei der Kartierung der Zwergfledermäuse hat sich gezeigt, dass die Tiere häufig Quartiere in Gebäuden beziehen. Diese "Gäste" verursachen für die Menschen in der Regel keine Probleme und ermöglichen in den Abendstunden ein spannendes Naturerlebnis direkt vor der Haustür. Auf den Maßnahmenbedarf im Zusammenhang mit der Offenhaltung von Dachböden insbesondere für Fledermäuse wird in Kap. 5 Maßnahmen näher eingegangen (siehe auch Biotopverbund für die Zwergfledermaus).

4.4 Ökologisches Verbundsystem

Ein Raum übergreifendes Ziel ist die Entwicklung eines Biotopverbundes für ausgewählte, seltene Tierarten, die stellvertretend für viele andere Arten stehen und die außerdem die "Repräsentanten" verschiedener Lebensräume sind:

Zwergfledermaus (Hecken, Baumreihen),

Rebhuhn (Offenlandschaften),

Springfrosch (Feucht- und Wasserlebensräume) sowie

Kleiner Sonnenröschen-Bläuling (warme Staudensäume).

Für diese Arten sollten unterschiedliche Strukturen und Kernflächen im gesamten Planungsgebiet entwickelt werden.

Durch den Biotopverbund soll ein weiterer Artenrückgang und die Zerschneidung und Isolierung von Lebensräumen verhindert werden. Dazu gehören drei Elemente:

Kernflächen als Überwinterungs-, Ruhe und Brutgebiete (z. B. Naturschutzgebiete),

Verbindungsstrukturen, Korridore und kleine sogenannte "Trittsteinbiotope" (z. B. Fließgewässer und Waldränder),

eine nachhaltige, naturverträgliche Nutzung der dazwischenliegenden Flächen, vor allem der land- und forstwirtschaftlichen Nutzflächen, aber auch der Erholungs- und Freizeitflächen.

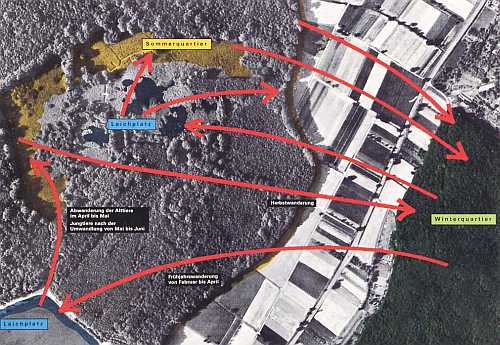

|

| Ein Beispiel für die Funktion eines Verbundes zwischen unterschiedlichen Lebensraumtypen gibt der Lebenszyklus der Amphibien im Jahresverlauf (Quelle: |

Der Aufbau eines Biotopverbundes fördert nicht nur die Lebensräume für Tierarten, sondern unterstützt auch weitere Werte und Funktionen der Natur. Eine Maßnahme wie die Extensivierung von Grünland schafft nicht nur Nahrungsraum für Vogelarten wie den Weißstorch, sondern schützt auch vor Bodenerosion und bereichert das Landschaftsbild. Ähnliches gilt für die sogenannten "linearen Verbundstrukturen" wie Hecken oder breite Säume.

Die Ausprägungen der Lebensräume, die miteinander vernetzt werden, und die Art, wie der Kontakt von einem Biotop zum anderen hergestellt wird, sind von den örtlichen Gegebenheiten und den Ansprüchen der verschiedenen Tierarten abhängig. Damit ist der Biotopverbund so vielfältig wie die Natur selbst. Dies zeigt sich auch an den für Königslutter gewählten Arten (siehe Ziele für Biotopverbund).

Die Kernflächen des Ökologischen Verbundes im Stadtgebiet sind zum großen Teil bereits heute hochwertige Lebensräume. Die Sicherung dieser Kernflächen allein reicht jedoch nicht aus. Für einen funktionierenden Biotopverbund sollten weitere Pufferzonen, die die Kernflächen vor negativen Einflüssen von umliegenden intensiven Nutzungen schützen, Verbindungsstrukturen und Trittsteine entwickelt werden. Trittsteine sind kleinere Flächen, die von mobilen Tierarten erreicht werden können und die ihnen ein zeitweises Überdauern innerhalb der intensiver genutzten Umgebung ermöglichen.

Anhand der Ansprüche der oben genannten Tierarten wurde der Umfang und die Art der erforderlichen "Verbundstrukturen" abgeleitet, die im Kap. 5 Maßnahmen genauer beschrieben werden.

4.5 Weitere Ziele

Großflächige oder aber punktuell an vielen Stellen des Stadtgebietes umzusetzende Ziele umfassen unter anderem:

die Lärmminderung und die Verringerung von Luftemissionen an vielbefahrenen Straßen,

die unterirdische Verlegung von Freileitungstrassen zur Verringerung von Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie

die Sicherung der Kalt- und Frischluftentstehungsgebiete rund um die Kernstadt Königslutter.

Weitergehende Informationen zu diesen Zielen sind in der Kurzfassung zu den Naturräumen zu finden (noch in Arbeit).

Quellen

Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen (1999): Biotopverbund. Broschüre, 60 Seiten

zum nächsten Kapitel der Kurzfassung

| Einleitung | Planungsgebiet | Bestandserfassung | Zielkonzept | Maßnahmen | Umsetzungshinweise |

| Impressum | Letzte Änderung: 20.12.2012 |

|