2.4 Naturräumliche Gliederung und Landschaftseinheiten

Die Vegetation bildet die standörtlichen Verhältnisse des Naturraumes ab, wobei sich die Ausprägung in Abhängigkeit des Nutzungsgrades entwickelt. Das Gedankenmodell der heutigen potenziell natürlich Vegetation (PNV) beschreibt die höchstentwickelte Vegetation, die sich unter gegenwärtigen Standortbedingungen einstellen würde, wobei die Wirkung direkter menschlicher Einflüsse ausgeschlossen wird (Kaiser & Zacharias 2003). Demzufolge würden im Plangebiet - abgesehen von den Niederungen mit Eichen- bzw. Eschenwäldern sowie Mooren mit Bruchwäldern - Buchenwälder vorherrschen (vgl. Textkarte A 2.4-1). Die aktuelle Kulturlandschaft hingegen ist nutzungsgeprägt, sie weist an wenig bis gering vom Menschen beeinflussten Standorte Biotoptypen von natürlicher und naturnaher Vegetation auf – erhalten in Teilbereichen von z.B. Mooren, Laubmischwäldern –, während die halbnatürliche Vegetation in Bereichen mit extensiver Nutzung zu finden ist. Sie ist für die Landbewirtschaftung bis zur Modernisierung vor 150 Jahren charakteristisch und umfasst im Plangebiet u.a. Heiden und Magerrasen sowie Hudewälder. Aktuell dominieren die Biotoptypen bzw. Landschaftselemente, die durch die anthropogene Nutzung in Form von Land-, Teich- und Forstwirtschaft sowie Siedlung, Verkehr und Bergbau entstanden sind; sie stehen in engem Zusammenhang mit den Nutzungsmöglichkeiten des Naturraumpotentials.

Das Planungsgebiet ist der naturräumlichen Region der Börde zuzuordnen (Müller 1962). Diese wird gekennzeichnet durch zunehmend subkontinentale Klimaverhältnisse mit Jahresniederschlägen unter 650 mm und fruchtbare Lößböden. Als Altsiedelraum ist die landwirtschaftliche Nutzung dominant, besonders der Anbau von Getreide (Weizen) und Zuckerrüben. Die typische Siedlungsform sind Haufendörfer innerhalb einer waldarmen, großräumigen Ackerlandschaft. Ausnahmen bilden die kleineren mesozoischen Aufwölbungen sowie Bereiche mit nährstoffarmen (Schwerpunkt Ostbraunschweigisches Flachland) oder stark staunassen Böden, wo sich noch größere Anteile von Buchen- und Eichenmischwald und Grünland finden. Im Planungsgebiet vertretene naturräumliche Haupteinheiten der Börde sind das Ostbraunschweigische Flachland und das Ostbraunschweigische Hügelland. Sie unterscheiden sich hinsichtlich der Standortfaktoren Geologie, Böden und Klima (siehe Kapitel 2.2, 2.3, 3.3 und 3.4.). Weitere Unterschiede betreffen die Vegetation und Siedlungs- und Nutzungsgeschichte (siehe Kapitel 3.1. und 3.2.).

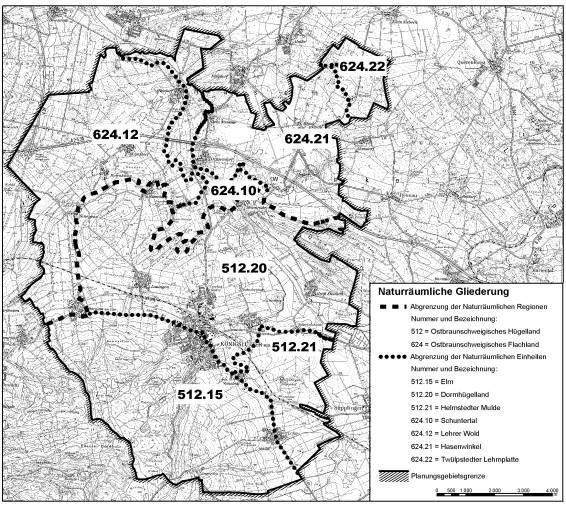

Textkarte 2.4-1: Naturräumliche Gliederung im Planungsgebiet

Das Ostbraunschweigische Hügelland im Zentrum, Süden und Südosten des Planungsgebietes weist in weiten Teilen aufgrund der fruchtbaren lößhaltigen Böden bessere Bedingungen für die Landwirtschaft auf und ist seit über 100 Jahren – abgesehen vom bewaldeten Elm und Rieseberg - eine intensiv genutzte, weitestgehend strukturarme Ackerlandschaft mit Elementen der basenreichen Lehm- und Tonäcker. Dömanenbetriebe nehmen traditionell große Flächen ein. Typische Ortsformen sind Haufendörfer, die vielfach auf Festgesteinssockeln (Lokaler Baustoff) aufgebaut sind oder an natürlichen Quellaustritten (u.a. Elmhang) liegen. Die traditionelle Hofanlage, ein geschlossenes Geviert, verfügt angrenzend über Garten und Weidefläche. Die Gemarkungen an den Elmhängen waren bis vor 150 Jahren von Triften zu den Waldweideflächen durchzogen , sie sind seit 1900 ackerdominiert. Der Waldflächenanteil in den überwiegend genossenschaftlich genutzten Wäldern ist seit über 100 Jahren konstant, während das Grünland als Flächennutzung der Niederungen in den vergangenen drei Jahrzehnten aus agrarstrukturellen Gründen fast völlig in Acker umgewandelt worden ist. Naturnahe Vegetation findet sich in den Buchen- und Eichenmischwäldern von Elm, Dorm und Riesberg. Für wärmegetönte Lagen in der Kulturlandschaft sind Säume, Trockenrasen und Kalkäcker mit kontinentalen Florenelementen charakteristisch, wie sie u.a. am Dorm und Rieseberg vorkommen. Trockenrasen, Heiden und Elemente der Sandäcker/ basenarmen Lehmäcker sind kleinflächig im Raum Lauingen erhalten.

Der Norden und Nordwesten wird dem Ostbraunschweigischen Flachland zugerechnet, in dem mit sandigen und staunassen Böden weniger günstige Produktionsbedingungen herrschen. Hier haben in den vergangenen zwei Jahrhunderten seit der Bauernbefreiung weitreichende Eingriffe in die Landschaft stattgefunden. So ist u.a. der Waldanteil durch Nadelaufforstungen ehemaliger Allmendeflächen seit 150 Jahren stark angestiegen. In jüngerer Zeit geht der Anteil an Ackerflächen durch Flächenstilllegung oder Bodenabbau zurück. Erhalten geblieben ist ein im Vergleich zum Hügelland wesentlich höherer Anteil an Grünland, der für die Niederungen und staunassen Bereiche typisch ist. Charakteristische Orts- und Flurformen sind am Niederungsrand liegende rundlingsartige Haufendörfer, zum Gewässer hin folgen Streuobstwiesen und Weiden, Ackerflächen kommen auf den höhergelegenen Bereichen vor. Viele Orte im Ostbraunschweigischen Flachland weisen Mühlen mit den entsprechenden Stauteichen oder auch dörfliche Angerteiche auf. Naturnahe Vegetation findet sich in den Feuchtwäldern und Eichenmischwäldern (u.a. Sundern, Beienroder Holz und Moosholz) sowie den Bruchwäldern und Röhrichten des Rieseberger Moores. Für wechselfeuchte Standorte stellte die Waldweide- und Grünlandnutzung ein Element der Kulturlandschaft dar. Hude-Eichenmischwälder sind am Langen Berg erhalten geblieben, während Feuchtgrünland und Magerrasen des ehemals extensiv genutztes Niedermoor-Grünland im Rieseberger Moor stark rückgängig ist. Elemente der Sandäcker/ basenarmen Lehmäcker sind kleinflächig im Raum Klein Steimke erhalten.

Die nachfolgendenTabelle 2.4-1undTabelle 2.4-2sowieTextkarte 2.4-1zeigen die naturräumliche Untergliederung des Planungsgebietes sowie die jeweiligen Flächenanteile. Eine ausführliche Beschreibung aller Einheiten befindet sich im Anhang (A-2.4.2).

Tabelle 2.4-1: Naturräumliche Gliederung im Planungsgebiet

|

Naturräumliche |

Naturräumliche |

Naturräumliche |

|||

|

7 b |

Börden |

512 |

Ostbraunschweigisches Hügelland |

512.15 |

Elm |

|

512.20 |

Dormhügelland |

||||

|

512.21 |

Helmstedter Mulde |

||||

|

624 |

Ostbraunschweigisches Flachland |

624.10 |

Schuntertal |

||

|

624.12 |

Lehrer Wold |

||||

|

624.21 |

Hasenwinkel |

||||

|

624.22 |

Twülpstedter |

||||

Tabelle 2.4-2: Flächengröße der Naturräumlichen Einheiten

|

Naturräumliche Einheit |

fläche |

|

|

Absolut (in ha, gerundet) |

in Anteilen v.H. |

|

|

Dormhügelland |

3872 |

27,6 |

|

Elm |

3284 |

23,4 |

|

Lehrer Wold |

2820 |

20,1 |

|

Hasenwinkel |

1835 |

13,1 |

|

Helmstedter Mulde |

981 |

7,0 |

|

Schuntertal |

856,40 |

6,10 |

|

Twülpstedter Lehmplatte |

379,64 |

2,71 |

|

Gesamtgebiet |

14030,89 |

100,00 |