A-3.4.1.2 Ermittlung der relevanten Ausgleichsräume

Alle größeren vegetationsgeprägten Freiflächen im direkten Umland eines Wirkungsraums können ggf. die Funktion von Ausgleichsräumen erfüllen, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

- Direkter Kontakt zwischen den vegetationsgeprägten Flächen und dem Wirkungsraum,

- Mindestgröße der vegetationsgeprägten Flächen von 10 ha (0,1 km²).

Weitere Faktoren, die für die Wirksamkeit thermisch oder orographisch bedingter Luftaustauschprozesse bedeutsam sind, sind zu berücksichtigen:

- Freiflächentypen und -größe (Wiese, Acker, Wald, sonst. Grünflächen, besonders rauhigkeitsarme Freiflächen) und

- Ausgleichsdistanz.

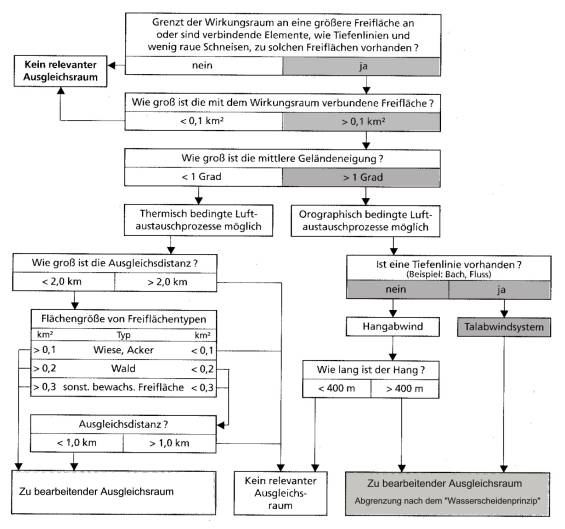

Der Verfahrensablauf zur Abgrenzung potentieller Ausgleichsräume ist Abbildung A 3.4-1 zu entnehmen.

Orographisch bedingte Luftaustauschprozesse (Talabwindsystem)

Zur Abgrenzung der Kalt- und Frischluftentstehungsgebiete mit Bezug zur Kernstadt Königslutter als Wirkungsraum wurde zunächst die Reliefstruktur erfasst. Entsprechend der Lage der Stadt am Elmhang sind potentielle ororgraphisch bedingte Ausgleichsräume im Oberhangbereich in westlicher und südwestlicher Richtung zu erwarten. Nach dem Prinzip der Abgrenzung von Wasserscheiden wurde der ororgraphisch bedingte Ausgleichsraum Elm ermittelt. Dazu wurde ausgehend vom Siedlungsrand senkrecht zu den Höhenlinien in der DGK5 die Scheitellinien der Hänge nachgezogen, von denen der Zustrom kalter Luft nach der Ausrichtung des Gefälles den Siedlungsrand erreicht. Der Ausgleichsraum unterteilt sich in zwei Teilgebiete, deren Kaltluftstrom jeweils in einer Tiefenlinie, nämlich dem Tiefen Tal und dem Luttertal, abfließt.

Thermisch bedingte Luftaustauschprozesse (Potentielle Liefergebiete für Flurwinde)

Die Abbildung 3.4-2 zeigt dass thermisch bedingte Luftaustauschprozesse bis zu einer Ausgleichsdistanz von 2 km möglich sind. Ausgehend vom Wirkungsraum der Kernstadt Königslutter wurden daher 2 km abgetragen, um die äußere Grenze des potenziellen Liefergebietes für Flurwinde zu ermitteln. Innerhalb dieser Maximalreichweite wurde, ebenfalls beginnend vom Rand des Wirkungsraumes, der Nahbereich < 1 km abgegrenzt. In diesem Nahbereich kommt auch kleineren Freiflächen eine Ausgleichsfunktion zu, während jenseits des 1-km-Abstands nur Flächen größer 10 ha (bei Wiese und Acker), größer 20 ha (bei Wald) oder größer 30 ha (bei sonstigen bewachsenen Freiflächen) bedeutsam sind. Diese Unterscheidung wurde im Landschaftsplan nicht nachvollzogen, da die Flächengrößen der Freiflächen die in Abbildung A 3.4-2 angeführten Mindestwerte in der Regel weit übersteigen.

Um jedoch die besondere Bedeutung des Nahbereichs für den thermischen Luftaustausch hervorzuheben, wurden die Kaltluftentstehungsflächen im Nahbereich in der Karte 4 „Klima und Luft“ farblich hervorgehoben. Die Kaltluftentstehungsflächen in der 2-km-Distanz sind demgegenüber blasser dargestellt und die übrigen Flächen mit hoher Kaltluftproduktivität im Planungsgebiet noch blasser (vgl. Karte 4).

Die Kaltluftproduktivität der Flächen wurde nach dem Biotoptyp bewertet in Anlehnung an die Angaben in Mosimann et al. (1999: 252, Tab. 17). Die dort angegebenen Werte resultieren aus Literaturwerten und der Auswertung von Temperaturmessfahrten in den Räumen Braunschweig und Hannover (u.a. Hergert et al. 1993).

Tabelle A 3.4-2 zeigt, wie die Vorgaben nach Mosimann et al. (1999) auf die Biotoptypen im Planungsgebiet übertragen wurden. Die Kaltluftproduktivität ist in Karte 4 „Klima und Luft“ in blau-violetten Farbtönen dargestellt.

Abbildung A 3.4-2: Verfahrensablauf zur Abgrenzung der potentiellen Ausgleichsräume nach Mosimann et al. (1999: 224), grau unterlegt die Kriterien für den Ausgleichsraum Elm

Tabelle A 3.4-2: Kaltluftproduktivität (Stufen) der Biotoptypen im Planungsgebiet

|

Kaltluftproduktivität, Stufe |

Biotoptypenkürzel, Biotoptypen |

|

5 Hoch - sehr hoch (Wiesen, Weiden, Heideflächen, Magerrasen, Moore, Offenbodenbereiche) |

GFF Flutrasen |

|

GFS Sumpfdotterblumen-Wiese (seggen-, binsen- und hochstaudenarme Ausprägung) |

|

|

GIA Intensivgrünland der Auen |

|

|

GIF Sonstiges feuchtes Intensivgrünland |

|

|

GIN Intensivgrünland auf Niedermoorstandorten |

|

|

GIT Intensivgrünland trockenerer Standorte |

|

|

GMA Mageres mesophiles Grünland kalkarmer Standorte |

|

|

GMF Mesophiles Grünland mäßig feuchter Standorte |

|

|

GMK Mageres mesophiles Grünland kalkreicher Standorte |

|

|

GMZ Sonstiges mesophiles Grünland |

|

|

GNF Seggen-, binsen- oder hochstaudenreicher Flutrasen |

|

|

GNK Basenreiche, nährstoffarme Nasswiese |

|

|

GNR Nährstoffreiche Nasswiese |

|

|

GNW Magere Nassweide |

|

|

GW Sonstige Weidefläche |

|

|

HCT Trockene Sandheide |

|

|

RA Artenarmes Heide- oder Magerrasen-Stadium |

|

|

RGS Salzgesteinshalde |

|

|

RHS Saumartenreicher Kalk-Magerrasen |

|

|

RSR Basenreicher-Sandmagerrasen |

|

|

Rss Silbergras-Flur |

|

|

RSZ Sonstiger Sand-Magerrasen |

|

|

UHF Halbruderale Gras- und Staudenflur feuchter Standorte |

|

|

UHM Halbruderale Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte |

|

|

UHT Halbruderale Gras- und Staudenflur trockener Standorte |

|

|

URF Ruderalflur frischer bis feuchter Standorte |

|

|

URT Ruderalflur trockenwarmer Standorte |

|

|

4 Mittel bis sehr hoch (Ackerflächen, Gartenbauflächen) |

AK Kalkacker |

|

AL Basenarmer Lehmacker |

|

|

AM Mooracker |

|

|

AS Sandacker |

|

|

AT Basenreicher Lehm-/Tonacker |

|

|

EBB Baumschule |

|

|

EBW Weihnachtsbaum-Plantage |

|

|

EG Gartenbaufläche |

|

|

EGB Blumen-Gartenbaufläche |

|

|

EGG Gemüse-Gartenbaufläche |

|

|

EL Landwirtschaftliche Lagerfläche |

|

|

EO Obstplantage |

|

|

GA Grünland-Einsaat |

|

|

HO Obstwiese |

|

|

HPF Nicht Standortgerechte Gehölzpflanzung |

|

|

HPG Standortgerechte Gehölzpflanzung |

|

|

3 Mittel bis hoch (Gebüsche, Wald) |

BAZ Sonstiges Weiden-Ufergebüsch |

|

BFR Feuchtes Weidengebüsch nährstoffreicher Standorte |

|

|

BM Mesophiles Gebüsch |

|

|

BNR Weiden-Sumpfgebüsch nährstoffreicher Standorte |

|

|

BRS Sonstiges Sukzessionsgebüsch |

|

|

BRU Ruderalgebüsch |

|

|

BSB Besenginster-Gebüsch |

|

|

BTK Laubgebüsch trockenwarmer Kalkstandorte |

|

|

HB Einzelbaum/Baumbestand |

|

|

HB Einzelbaum/Baumbestand |

|

|

HFB Baumhecke |

|

|

HFM Strauch-Baumhecke |

|

|

HFS Strauchhecke |

|

|

HN Naturnahes Feldgehölz |

|

|

HX Standortfremdes Feldgehölz |

|

|

UW Waldlichtungsflur |

|

|

UWA Waldlichtungsflur basenarmer Standorte |

|

|

UWR Waldlichtungsflur basenreicher Standorte |

|

|

WAR Erlen-Bruchwald nährstoffreicher Standorte |

|

|

WAT Erlen- u Birken-Erlen-Bruchwald nährstoffärmerer Standorte des Tieflandes |

|

|

WBA Birken- u Kiefern-Bruchwald nährstoffarmer Standorte des Tieflandes |

|

|

WBR Birken-Bruchwald nährstoffreicherer Standorte des Tieflandes |

|

|

WCA Mesophiler Eichen- u Hainbuchen-Mischwald feuchter, basenärmerer Standorte |

|

|

WCE Strukturreicher Eichen- u Hainbuchen-Mischwald als Ersatzgesellschaft von ärmeren Ausprägungen mesophiler Buche |

|

|

WCK Strukturreicher Eichen- u Hainbuchen-Mischwald als Ersatzgesellschaft von mesophilen Kalkbuchenwäldern |

|

|

WCR Eichen- und Hainbuchen-Mischwald feuchter, basenreicher Standorte |

|

|

WEB Erlen- und Eschenwald in Bachauen des Berg- u Hügellandes |

|

|

WEQ Erlen- und Eschen-Quellwald |

|

|

WET (Traubenkirschen-) Erlen- und Eschenwald der Talniederungen |

|

|

WJL Laubwald-Jungbestand |

|

|

WJN Nadelwald-Jungbestand |

|

|

WKF Kiefernwald armer, feuchter Sandböden |

|

|

WKT Kiefernwald armer, trockener Sandböden |

|

|

WLB Bodensaurer Buchenwald des Berg- und Hügellandes |

|

|

WMB Mesophiler Buchenwald kalkärmerer Standorte des Berg- und Hügellandes |

|

|

WMB Mesophiler Buchenwald kalkärmerer Standorte des Berg- und Hügellandes |

|

|

WMK Mesophiler Kalkbuchenwald |

|

|

WNE Erlen- und Eschen-Sumpfwald |

|

|

WP Sonstiger Pionierwald |

|

|

WPB Birken- und Zitterpappel-Pionierwald |

|

|

WPE Ahorn- und Eschen-Pionierwald |

|

|

WPS Sonstiger Pionierwald |

|

|

WQB Bodensaurer Eichen-Mischwald feuchter Böden des Berg- und Hügellandes |

|

|

WQE Strukturreicher Eichen-Mischwald als Ersatzgesellschaft von bodensauren Buchenwäldern |

|

|

WQF Eichen-Mischwald armer, feuchter Sandböden |

|

|

WQL Bodensaurer Eichen-Mischwald feuchter, mäßig nährstoffversorgter Böden des Tieflandes |

|

|

WQN Bodensaurer Eichen-Mischwald nasser Standorte |

|

|

WQT Eichen-Mischwald armer, trockener Sandböden |

|

|

WTB Buchenwald trockenwarmer Kalkstandorte |

|

|

WTE Eichen-Mischwald trockenwarmer Kalkstandorte |

|

|

WU Erlenwald entwässerter Standorte |

|

|

WVP Pfeifengras-Birken- und Kiefern-Moorwald |

|

|

WVS Sonstiger Birken- und Kiefern-Moorwald |

|

|

WXE Roteichenforst |

|

|

WXH Laubforst aus einheimischen Arten |

|

|

WXH Laubforst aus einheimischen Arten |

|

|

WXP Hybridpappelforst |

|

|

WXS Sonstiger Laubforst aus fremdländischen Arten |

|

|

WZF Fichtenforst |

|

|

WZF Fichtenforst |

|

|

WZK Kiefernforst |

|

|

WZL Lärchenforst |

|

|

WZS Sonstiger Nadelforst aus fremdländischen Arten |