3.3.2 überblick über die Böden und ihre Verbreitung

3.3.2.1 Gliederung der Bodentypen im Plangebiet

Tabelle A 3.3-2: Gliederung der Bodenlandschaften im Gebiet der Stadt Königslutter

|

Bodenregionen |

Bodengroßlandschaften |

Bodenlandschaften |

Bodentypen |

|||

|

3 |

GEEST |

6 |

Talsandniederungen und Urstromtäler |

6 |

Talsedimente |

Gley-Braunauenboden |

|

8 |

Geestplatten und Endmoränen |

8 |

Sandige Niederungen |

Gley |

||

|

9 |

Sandverbreitungsgebiete |

Podsol |

||||

|

Podsol-Braunerde |

||||||

|

Braunerde |

||||||

|

10 |

Geschiebelehmverbreitungsgebiete |

Pseudogley |

||||

|

Pseudogley-Braunerde |

||||||

|

Pseudogley-Podsol |

||||||

|

4 |

BERGVORLAND |

9 |

Bördenvorland |

4 |

Torfe |

Niedermoor |

|

6 |

Talsedimente |

Gley |

||||

|

Gley-Braunauenboden |

||||||

|

7 |

Weichselzeitliche Flußablagerungen |

Gley-Braunerde |

||||

|

10 |

Geschiebelehmverbreitungsgebiete |

Pseudogley |

||||

|

14 |

Karbonatsteinverbreitungsgebiete |

Pararendzina |

||||

|

Pelosol |

||||||

|

Pseudogley |

||||||

|

Rendzina |

||||||

|

15 |

Silikatsteinverbreitungsgebiete |

Braunerde-Ranker |

||||

|

Braunerde-Regosol |

||||||

|

Podsol-Regosol |

||||||

|

16 |

Tonsteinverbreitungsgebiete |

Braunerde-Pelosol |

||||

|

Pelosol-Pseudogley |

||||||

|

Pseudogley |

||||||

|

Pseudogley-Braunerde |

||||||

|

Pseudogley-Pelosol |

||||||

|

Ranker |

||||||

|

10 |

Lößbörden |

6 |

Talsedimente |

Gley |

||

|

Gley-Braunauenboden |

||||||

|

9 |

Sandverbreitungsgebiete |

Parabraunerde |

||||

|

10 |

Geschiebelehmverbreitungsgebiete |

Pseudogley-Parabraunerde |

||||

|

13 |

Lösse |

Kolluvium |

||||

|

Parabraunerde |

||||||

|

14 |

Karbonatsteinverbreitungsgebiete |

Pararendzina |

||||

|

Pseudogley |

||||||

|

16 |

Tonsteinverbreitungsgebiete |

Pseudogley-Braunerde |

||||

|

5 |

BERGLAND |

15 |

Höhenzüge |

14 |

Karbonatsteinverbreitungsgebiete |

Pararendzina |

|

Pseudogley-Braunerde |

||||||

|

Rendzina |

||||||

|

15 |

Silikatsteinverbreitungsgebiete |

Braunerde-Regosol |

||||

Königslutter

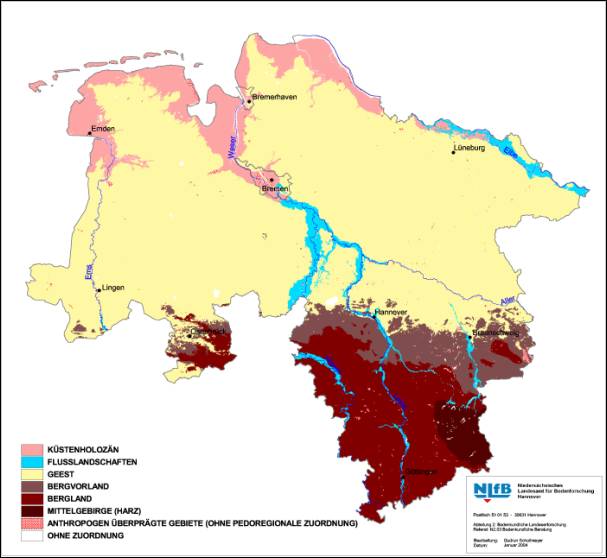

Abbildung A 3.3-1: Bodenregionale

Einordnung des Plangebietes im Land Niedersachsen

(NLfB 2004, verändert)

Bodenregion der Geest

Die Bodenregion der Geest liegt innerhalb des Ostbraunschweigisches Flachlandes (624) kranzartig angeordnet um das Rieseberger Moor in der nördlichen Mitte des Plangebietes. Sie hat ihre grundlegende geomorphologische Prägung durch die Gletschervorstöße der Saale-Vereisung erhalten, aus der eine landschaftliche Untergliederung in Urstromtäler bzw. Talsandniederungen (Schuntertal (624.10)), Sander (Dormhügelland (512.20), Lehrer Wold (624.12)), Grund- und Endmoränen (Hasenwinkel 624.21)) hervorgegangen ist. Der geomorphologische Formenschatz dieser Altmoränenlandschaft des Ostbraunschweigisches Flachlandes (624) wird aus bodenkundlicher Sicht deshalb unterteilt in einen grundwassernahen Teil, der die Bodengroßlandschaft Talsandniederungen und Urstromtäler bildet, und einen grundwasserfernen Teil, der zur Bodengroßlandschaft Geestplatten und Endmoränen zusammengefasst wird. Diesen beiden Bodengroßlandschaften lassen sich charakteristische Entwicklungsbedingungen für Böden bzw. Bodentypen zuordnen.

Bedingt durch die subkontinentalen Klimaeinflüsse der auf die Weichselvereisung nachfolgende Warmzeit haben sich in den ostniedersächsischen Geestgebieten die Böden anders entwickelt als im atlantisch geprägten Westen. Zum einen herrschen Mittelsande als typisches Substrat vor, zum anderen sind klimatisch bedingt Sickerwasserbildung und Vernässung, Torfbildung, Vernässung und Versauerung von geringerer Bedeutung bei der Ausbildung der Bodeneigenschaften, so dass Moore und Podsole (als typische westniedersächsische Böden) gegenüber Braunerden flächenmäßig zurücktreten (NLFB 1997a). Eine Besonderheit stellen die tertiären Sande dar, die u.a. für die Podsole im Lauinger Raum bzw. Uhry kennzeichnend sind. Im Vergleich zu den anderen Bodenregionen sind die aus Sanden und lehmigen Sanden hervorgegangenen Böden der Geest durch geringe Nährstoffgehalte sowie eher trockene bis wechseltrockene, in den Auen auch feuchte Verhältnisse geprägt. Die Bodenregion Geest bildet darüber hinaus den Schwerpunktraum winderosionsempfindlicher Böden. Die Bodenregion der Geest stellt insgesamt 2893 ha 20,65 % der Plangebietsfläche.

Die Bodengroßlandschaft Urstromtäler und Talsandniederungen sind in der Naturräumlichen Einheit des Schuntertales (624.10) zu finden, wo sich aufgrund der hohen Grundwasserstände und der überflutungsdynamik aus Talsedimenten Braunauenböden herausgebildet haben. Auf die Bodengroßlandschaft Urstromtäler und Talsandniederungen entfallen insgesamt 84 ha, was 0,6 % der Plangebietsfläche entspricht.

Die typischen Böden der Bodengroßlandschaft Geestplatten und Endmoränen verteilen sich auf Gebiete in den Naturräumlichen Einheiten Hasenwinkel (624.21), Lehrer Wold (624.12) und Dormhügelland (512.20). Neben den Bodenlandschaften Sandige Niederungen sind im Plangebiet auch Sand- bzw. Geschiebelehmverbreitungsgebiete vertreten. Nährstoffarme und trockene Podsole, Braunerde-Podsole und Braunerde sind in den Sandverbreitungsgebieten um Lauingen und im Hasenwinkel zu finden, sie kennzeichnet darüber hinaus eine hohe Empfindlichkeit gegenüber Winderosion. Sie sind als ehemalige Allmendeweiden heute in weiten Teilen in Acker oder Nadelforste überführt worden. Aus sandüberdeckten Geschiebelehmen sind staufeuchte Pseudogleye, Pseudogey- Podsole bzw. Pseudogley-Braunerden hervorgegangen, schwerpunktmäßig im Hasenwinkel (624.21). Bedingt durch die vergleichsweise gute Wasser- und Wasserversorgung werden diese Bereiche seit langem ackerbaulich genutzt. Feuchte Bereiche mit Gleyen sind für die Sandigen Niederungen der Geestplatten charakteristisch, u.a. zu finden in Teilbereichen der Schunteraue sowie in den südlichen Randbereichen des Rieseberger Moores in der Naturräumlichen Einheit Schuntertales (624.10). Auf die Bodengroßlandschaft Geestplatten und Endmoränen entfallen insgesamt 2804 ha, was 20,05 % der Plangebietsfläche entspricht.

Bodenregion des Bergvorlandes

Die Bodenregion des Bergvorlandes zieht sich im Gemeindegebiet als 2 km bis 15 km breiter, ebener bis flachwelliger Gürtel zwischen die Bodenregionen Geest und Bergland. Prägend sind neben den Lößablagerungen in der Bodengroßlandschaft Lößbörde (Helmstedter Mulde (512.21)) die Sand-, Ton- und Kalksteine des Mesozoikum, die oberflächennah anstehen und die Bodengroßlandschaft des Bördenvorlandes bilden. Diese ist vertreten im Plangebiet entlang der mesozoischen Aufwölbungen des Dormhügellandes (512.20) und Lehrer Wold (624.12), darüber hinaus wird die Twülpstedter Lehmplatte (624.22) und ein großer Teil des Schuntertales (624.10) zu dieser Region gezählt. Die Bodenregion des Bergvorlandes stellt mit insgesamt 8165 ha 58,29% der Plangebietsfläche.

Charakteristisch für die Bodenentwicklung im Bördenvorland ist der unmittelbare Einfluss des Ausgangsgesteines auf die Bodenbildung und Standorteigenschaften. Aufgrund der geringen Mächtigkeit des Verwitterungsmaterials bzw. der Fließerden der periglazialen Auftauzonen als überdeckendes Substrat, der intensiven Verwitterung des anstehenden Festgesteins sowie der starken Durchmischung von Deckmaterial und Ausgangsgestein prägen sich die Eigenschaften der Ton-, Kalk-, Sand- und Schluffstein unmittelbar auf den Bodentyp aus. Dies bedingt die kleinräumlich rasch wechselnden Vielfalt von Böden und Standorteigenschaften in den Naturräumlichen Einheiten Dormhügellandes (512.20) und Lehrer Wold (624.12). In den Tonsteinverbreitungsgebieten (Schwerpunktbereiche Lehrer Wold (624.12), Twülpstedter Lehmplatte (624.22)) überwiegen wechselfeuchte, staunasse Böden wie Pelosole, Pseudogley-Pelosole, Braunerde-Pelosole und Pseudogleye sowie flachgründige Ranker. Für die Silikatsteinverbreitungsgebiete (Schwerpunktbereich Dorm und Rieseberg im Dormhügellandes (512.20)) sind Böden wie geringmächtige Regosole und Ranker typisch. Rendzinen und Pararendzinen, u.a. am Rieseberg, Dorm und im Lehrer Wold, gehen auf das tonig-lehmige Verwitterungsmaterial in den Karbonatsteinverbreitungsgebieten zurück. Bei erhöhten Tonanteil haben sich Pseudogleye und Pelosole gebildet, Schwerpunktbereiche sind der Lehrer Wold (624.12), Twülpstedter Lehmplatte (624.22).Vervollständigt wird dieser Ausschnitt der Bodenlandschaft durch hydromorphe und halbhydromorphe Böden, die in der Schuteraue zu finden sind. Hier haben sich im grundwasserbeeinflussten Bereich auf der Basis schluffig-toniger Auenlehme Gleye und Braunauenböden entwickelt sowie Kalk-Niedermoore, die im Bereich des Rieseberger Moores Torf-Auflagemächtigkeiten über 2 Meter erreichen. Hervorzuheben ist in der Bodenlandschaft Bördenvorland der hohe Anteil an sonstigen seltenen Böden. Landesweit seltene Böden umfassen neben gering entwickelten Böden (Ranker über Sand- und Tonstein, Regosole über Schluff- und Tonstein) Pelosole aus Tonstein. Zu den regional seltenen Böden werden die Niedermoore sowie Gley-Braunerden innerhalb des Schuntertales gerechnet. Auf die Bodengroßlandschaft Bördenvorland entfallen insgesamt 6032 ha, was 43,07% der Plangebietsfläche entspricht.

Lössablagerungen von über einem Meter Mächtigkeit haben die Bodenentwicklung in der Lößbörde (Helmstedter Mulde (512.21)) geprägt. Der direkte Einfluss der weitestgehend überlagerten mesozoischen Festgesteines auf die Bodenbildung und Standorteigenschaften kann sich deshalb nur kleinräumig an Festgesteinsdurchragungen durchsetzen wie bei Sunstedt, wo sich im Karbonatsteinverbreitungsgebiet Pararendzinen gebildet haben. Flächenmäßig dominant sind ertragsreiche Parabraunerden, die den agrarisch genutzten Siedlungsraum seit der Jungsteinzeit bilden. Die langjährige Ackernutzung hat zur Bildung von Kolluvien geführt, da ackerbaulich genutzte Lößböden bei nicht standortangepasster Nutzung schon bei geringen Hangneigungen erodieren. Im Plangebiet sind Kolluvien insbesondere unterhalb des Elmhanges zu finden, u.a. im Osten von Königslutter. Lössablagerungen über stauenden Substraten wie schuffig-toniges Verwitterungsmaterial weisen eine Pseudovergleyung auf, sie sind u.a. östlich von Sunstedt zu finden. Vervollständigt wird dieser Ausschnitt der Bodenlandschaft durch halbhydromorphe Böden, die in der Schunteraue zu finden sind. Im grundwasserbeeinflussten Niederungen der Schunterzuflüsse haben sich auf der Basis schluffig-toniger Auenlehme Gleye und Braunauenböden entwickelt, auch hier hat sich in den vergangenen Jahrzehnten die Ackernutzung durchgesetzt, feuchtegeprägte Vegetation ist nur auf geringer Fläche zu finden. Auf die Bodengroßlandschaft Lößbörde entfallen insgesamt 2132 ha, was 15,22 % der Plangebietsfläche entspricht.

Bodenregion des Berglandes

Die Bodenregion des Berglandes grenzt an das flachwellige Bergvorland an. Sie beginnt im Plangebiet in den unteren Bereichen des Elmhanges auf ca. 140 m und umfasst den gesamten südlich anschließenden Hangbereich des Elm. Innerhalb der Bodenregion ist im Plangebiet nur die Höhenzüge ausgebildet, lössgefüllte Beckenlandschaften treten hier nicht auf. Kennzeichnend für den Höhenzug des Elm im Plangebiet sind Hangneigungen zwischen 3° und 10°, feucht-kühlere Klimaverhältnisse als das Bergvorland (Jahresdurchschnittstemperaturen von 7 bis 8°C bei Jahresniederschläge um 800 bis 900 mm) sowie Kalk-Festgesteine des Erdmittelalters (Mesozoikum). Diese sind in weiten Bereichen von Lössaufwehungen und Verwitterungsmaterial wie Hangschutt und Fließerden überzogen. Material und Mächtigkeit dieser sog. Decklagen ist für die Bodenentwicklung bestimmend. Im Plangebiet dominieren als charakteristische Böden Rendzinen, die in den waldbedeckten Hanglagen zu finden sind sowie waldnahen, überwiegend als Brache genutzten Ackerschlägen. Mittel- bis tiefgründige Pseudogley-Braunerden aus Fließerden sind für die landwirtschaftlich genutzte Hangbereiche typisch. Die geogenetische Entwicklung der Pseudogley-Braunerden aus Fließerden deutet die standörtlich hohe Empfindlichkeit dieses Bodentyps gegenüber Wassererosion an, bedingt durch die Verwitterungs- und Umlagerungsprozesse von sandigem Lehm über stauendem tonigem Lehm. Darüber hinaus treten kleinflächig südwestlich von Königslutter Pararendzinen und bei Sunstedt Braunerde-Regosole auf.

Die Bodenregion des Berglandes stellt mit insgesamt 2886 ha 20,6 % der Plangebietsfläche.